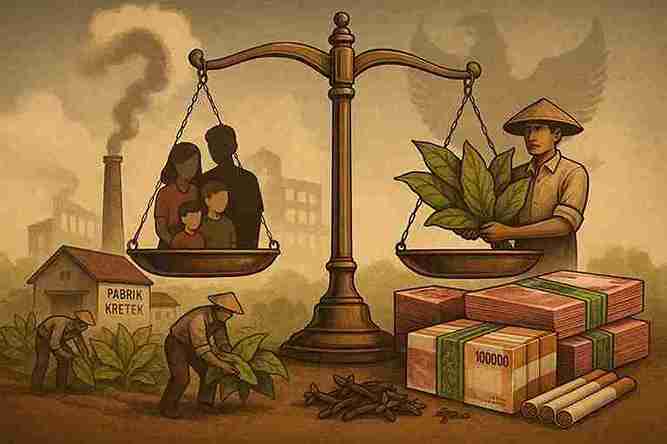

Dilema kenaikan cukai rokok di Indonesia selalu menjadi wacana yang menghadirkan tarik-menarik kepentingan antara kepentingan negara dalam memperoleh penerimaan, kepentingan masyarakat dalam menjaga daya beli dan kesehatan, serta kepentingan industri yang masih menjadi penyedia lapangan kerja besar di berbagai daerah.

Rokok di Indonesia bukan sekadar barang konsumsi biasa, melainkan produk yang melekat pada dimensi sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik. Oleh sebab itu, ketika pemerintah menaikkan cukai rokok, yang sejatinya dimaksudkan untuk menekan konsumsi sekaligus meningkatkan pendapatan negara, dampak yang muncul justru berlapis dan menimbulkan dilema yang jauh lebih kompleks daripada sekadar perhitungan angka dalam neraca fiskal.

Cukai rokok sendiri telah menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap penerimaan cukai barang kena cukai mencapai lebih dari 90 persen setiap tahunnya. Dari sisi devisa, penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, transfer ke daerah, hingga program kesehatan.

Dengan skema Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), daerah penghasil tembakau menerima alokasi yang kemudian dipakai untuk mendukung sektor kesehatan, peningkatan kesejahteraan petani, hingga penegakan hukum. Artinya, dalam kerangka makro, kenaikan cukai rokok tampak sebagai instrumen fiskal yang efektif sekaligus sarana regulasi konsumsi yang berorientasi pada kesehatan publik. Namun, di balik itu terdapat derita yang tidak bisa diabaikan.

Harga rokok yang naik karena kenaikan cukai berdampak langsung pada daya beli masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang dalam banyak studi tercatat sebagai konsumen utama produk rokok. Fenomena ini menghadirkan paradoks, sebab rokok termasuk barang yang memiliki elastisitas permintaan rendah.

Konsumen yang sudah terikat pada adiksi nikotin tidak serta-merta berhenti merokok meski harga naik. Akibatnya, alokasi pengeluaran rumah tangga miskin justru semakin tersedot untuk konsumsi rokok, sementara kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan menjadi terpinggirkan. Di titik inilah derita yang paling nyata dari kebijakan kenaikan cukai itu muncul, bukan hanya dalam aspek ekonomi rumah tangga, melainkan juga dalam aspek sosial dan generasional.

Industri rokok di Indonesia juga bukan entitas kecil yang mudah diabaikan. Ia menyerap jutaan tenaga kerja, baik secara langsung di pabrik rokok maupun secara tidak langsung dalam rantai pasok tembakau dan cengkih. Dari petani di Temanggung, Madura, hingga Lombok, rokok adalah penopang ekonomi keluarga.

Kenaikan cukai yang drastis kerap memicu turunnya produksi, yang pada gilirannya mengurangi serapan tenaga kerja dan pembelian bahan baku. Efek domino ini berlanjut ke turunnya kesejahteraan petani dan buruh pabrik, yang seringkali tidak memiliki alternatif pekerjaan lain dengan pendapatan setara. Dilema muncul karena negara berupaya meningkatkan penerimaan dan menekan konsumsi, namun pada saat bersamaan justru berisiko memukul mata pencaharian jutaan orang yang bergantung pada industri ini.

Ketegangan antara dimensi fiskal dan dimensi sosial ini semakin kompleks ketika ditarik ke ranah kesehatan publik. Indonesia termasuk negara dengan prevalensi perokok tertinggi di dunia, terutama pada kelompok usia muda. Kenaikan cukai diharapkan menjadi instrumen efektif untuk mengurangi prevalensi tersebut.

Dalam teori ekonomi kesehatan, instrumen fiskal seperti cukai berfungsi sebagai pigouvian tax yang membebankan biaya eksternalitas negatif kepada konsumen. Dengan harga rokok yang mahal, diharapkan terjadi perubahan perilaku konsumsi. Namun, dalam kenyataannya, karena adiksi nikotin dan kultur merokok yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat, hasil yang diperoleh tidak selalu sejalan dengan ekspektasi.

Sebagian perokok memang berhenti atau mengurangi konsumsi, tetapi sebagian lain justru beralih ke rokok ilegal atau produk dengan harga lebih murah yang membahayakan karena tidak melalui standar produksi yang aman. Rokok ilegal sendiri merupakan ancaman serius terhadap efektivitas kebijakan kenaikan cukai. Ketika harga rokok legal meningkat, celah pasar untuk rokok ilegal semakin terbuka.

Pemerintah memang berupaya memperkuat pengawasan, namun keterbatasan sumber daya membuat praktik ini tetap marak. Akibatnya, tujuan fiskal maupun tujuan kesehatan menjadi tereduksi. Penerimaan negara tidak optimal, sementara konsumsi rokok tidak benar-benar turun. Bahkan, dalam beberapa kasus, masyarakat justru terpapar risiko kesehatan yang lebih tinggi dari produk ilegal tersebut. Situasi ini menggambarkan paradoks kebijakan: upaya menaikkan cukai justru mendorong masalah baru yang sama-sama merugikan.

Jika ditarik ke dalam konteks politik ekonomi, kenaikan cukai rokok menjadi arena kontestasi berbagai kepentingan. Di satu sisi, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan menekankan urgensi fiskal dan kesehatan.

Di sisi lain, pemerintah daerah di sentra tembakau dan asosiasi industri rokok menekankan pentingnya keberlangsungan lapangan kerja dan kesejahteraan petani. Bahkan, partai politik pun kerap memanfaatkan isu ini untuk mendulang simpati.

Ketika cukai dinaikkan, protes dari daerah sentra produksi tembakau sering mengemuka, menyoroti nasib petani yang semakin terjepit. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berhenti pada ranah ekonomi, tetapi juga masuk ke ranah politik yang penuh kompromi dan lobi.

Dari perspektif jangka panjang, pertanyaan yang lebih provokatif muncul: apakah Indonesia benar-benar siap untuk keluar dari ketergantungan terhadap devisa rokok? Penerimaan dari cukai rokok memang besar, tetapi ia juga menyembunyikan biaya sosial dan kesehatan yang tidak kalah besar.

Biaya pengobatan penyakit terkait rokok, hilangnya produktivitas akibat sakit, dan beban jangka panjang pada sistem kesehatan nasional bisa jadi jauh lebih mahal daripada penerimaan yang dikumpulkan dari cukai. Beberapa studi bahkan menunjukkan bahwa jika dihitung secara menyeluruh, dampak negatif konsumsi rokok terhadap ekonomi nasional justru melebihi manfaat fiskalnya. Dilema ini menjadi semakin jelas: apakah negara rela terus bergantung pada devisa yang dibayar dengan derita kesehatan dan kemiskinan generasi berikutnya?

Kebijakan kenaikan cukai rokok dengan demikian seharusnya tidak dilihat secara parsial, melainkan harus dikaitkan dengan strategi transformasi ekonomi yang lebih luas. Jika negara hendak mengurangi ketergantungan pada penerimaan dari cukai rokok, maka harus ada diversifikasi sumber devisa lain yang dapat menggantikan kontribusinya.

Industri berbasis inovasi, pariwisata, dan ekspor manufaktur bernilai tambah tinggi bisa menjadi alternatif. Namun, transformasi semacam ini tidak bisa terjadi secara instan. Dalam masa transisi, negara tetap harus memikirkan cara melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak kebijakan kenaikan cukai, baik petani tembakau, buruh pabrik, maupun rumah tangga miskin yang masih terjebak dalam konsumsi rokok.

Program pemberdayaan ekonomi bagi petani tembakau, misalnya, harus lebih serius diimplementasikan. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau seharusnya tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi benar-benar dijalankan untuk diversifikasi usaha, peningkatan kapasitas produksi pertanian alternatif, dan jaminan sosial bagi buruh yang kehilangan pekerjaan.

Tanpa langkah konkret seperti ini, kenaikan cukai hanya akan melanggengkan penderitaan di level akar rumput. Demikian pula, kebijakan harga harus dibarengi dengan program edukasi kesehatan publik yang agresif, agar masyarakat tidak hanya tertekan oleh harga tetapi juga sadar akan bahaya konsumsi rokok.

Dalam kerangka global, dilema ini juga memperlihatkan wajah paradoks pembangunan di negara berkembang. Indonesia didorong untuk memenuhi target Sustainable Development Goals, termasuk menekan angka kematian akibat penyakit tidak menular, sementara pada saat yang sama masih bergantung pada devisa dari komoditas yang menjadi sumber penyakit tersebut.

Situasi ini menempatkan Indonesia dalam posisi sulit: bagaimana membangun perekonomian yang sehat secara fiskal sekaligus sehat secara sosial? Bagaimana menjaga daya saing industri sambil menekan dampak eksternalitas negatifnya? Bagaimana menciptakan generasi produktif jika sebagian besar masih terjebak dalam lingkaran adiksi nikotin sejak usia sekolah?

Maka, pada akhirnya, kenaikan cukai rokok di Indonesia bukan hanya soal menambah devisa atau mengurangi derita. Ia adalah cermin dari pilihan sulit sebuah bangsa yang sedang berupaya menyeimbangkan kebutuhan fiskal, kesehatan publik, dan keberlangsungan sosial. Setiap kebijakan di bidang ini akan selalu melahirkan kelompok yang merasa diuntungkan dan dirugikan. Tetapi, yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan tersebut diletakkan dalam kerangka transisi menuju masa depan yang lebih berkeadilan.

Jika negara hanya berhenti pada logika fiskal tanpa memikirkan dampak sosial, maka devisa yang dikumpulkan hanyalah derita yang ditunda. Sebaliknya, jika hanya memikirkan aspek sosial tanpa solusi fiskal yang berkelanjutan, negara berisiko kehilangan salah satu sumber pendapatan vitalnya. Jalan tengah hanya bisa dicapai dengan kebijakan yang komprehensif, konsisten, dan berorientasi jangka panjang.

Dilema kenaikan cukai rokok di Indonesia adalah dilema klasik antara devisa dan derita, antara kepentingan negara dan penderitaan rakyat, antara keberlangsungan industri dan keberlanjutan generasi. Ia menuntut keberanian untuk mengakui kompleksitas masalah, kecermatan dalam merancang strategi transisi, dan komitmen kuat untuk tidak menjadikan masyarakat kecil sebagai korban dari tarik-menarik kepentingan yang lebih besar.