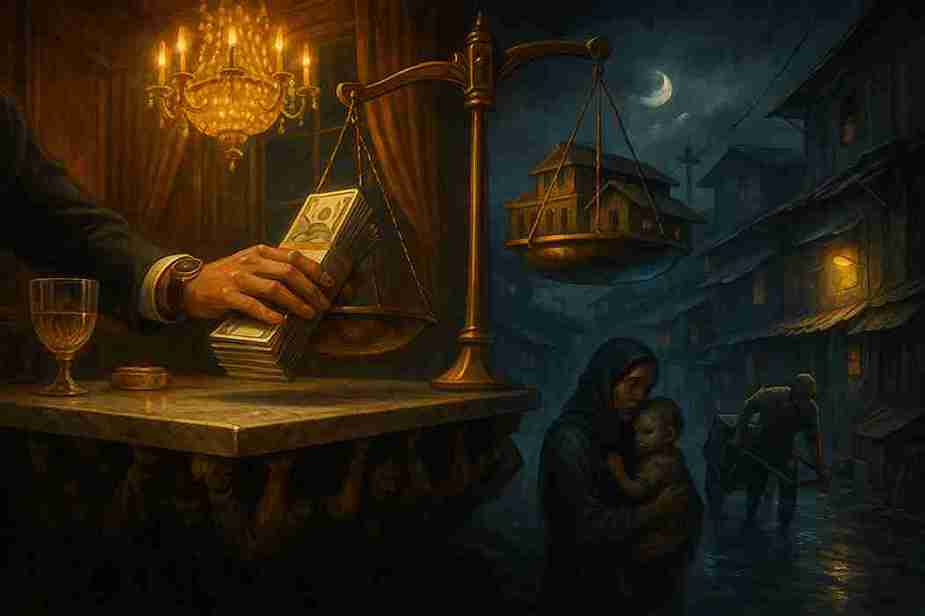

Korupsi di Indonesia telah menjadi fenomena yang tidak hanya merusak sendi-sendi hukum dan tata kelola negara, tetapi juga melahirkan jurang ketimpangan sosial yang kian menganga antara para elite politik dan ekonomi yang hidup bergelimang kemewahan dengan rakyat kebanyakan yang terjerat dalam lingkaran kesusahan.

Ketika seorang koruptor ditangkap dan terungkap gaya hidupnya yang menginap di hotel berbintang, mengoleksi mobil mewah, berbelanja di butik internasional, hingga berlibur ke luar negeri dengan biaya fantastis, hal itu menampar wajah publik yang harus bergulat dengan harga beras yang naik, biaya pendidikan yang mahal, dan layanan kesehatan yang terbatas. Kontras ini menegaskan paradoks yang tajam: kekayaan yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat justru diperas untuk menopang gaya hidup hedonis segelintir orang yang berkhianat pada mandat kepercayaan publik.

Fenomena koruptor hidup mewah dan rakyat hidup susah sesungguhnya bukan sekadar slogan, melainkan realitas sosial yang dapat dijelaskan melalui lensa politik-ekonomi dan moralitas publik. Dalam teori ekonomi politik, korupsi dipahami sebagai bentuk perampasan nilai surplus dari masyarakat oleh segelintir elite yang menguasai akses pada sumber daya negara.

Dana pembangunan yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah di daerah terpencil, memperbaiki jalan desa, atau menyediakan subsidi kesehatan justru beralih menjadi jam tangan bermerek, tas eksklusif, hingga rumah mewah di luar negeri. Akibatnya, rakyat harus menanggung biaya ganda, mereka kehilangan hak atas pelayanan publik yang berkualitas sekaligus menjadi saksi dari ketidakadilan yang nyata. Kemewahan yang dipamerkan para koruptor menciptakan luka kolektif karena secara simbolis menunjukkan bahwa keadilan sosial masih sebatas jargon.

Konsekuensi dari gaya hidup mewah koruptor bukan hanya terbatas pada kerugian materiil negara, tetapi juga merusak psikologi sosial masyarakat. Ketika publik menyaksikan bahwa pelaku korupsi seringkali masih dapat hidup nyaman meski ditahan dengan sel berfasilitas lengkap, pelayanan istimewa, bahkan izin keluar tahanan dengan alasan medis atau rekreasi, kepercayaan terhadap sistem hukum terkikis. Hal ini menimbulkan sinisme sosial: masyarakat merasa bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Rakyat kecil yang mencuri buah atau beras demi bertahan hidup dihukum berat, sementara koruptor miliaran rupiah masih bisa tersenyum di pengadilan. Disparitas perlakuan inilah yang memperkuat persepsi bahwa keadilan di negeri ini bisa diperjualbelikan, sebuah pandangan yang sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi dan moralitas bangsa.

Di sisi lain, kehidupan rakyat yang susah seringkali diperparah oleh dampak langsung korupsi. Anggaran yang dikorupsi berarti berkurangnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Dana kesehatan yang dikorupsi berdampak pada ketersediaan obat dan fasilitas rumah sakit yang buruk, sehingga rakyat miskin sulit mendapatkan pengobatan yang layak.

Dana pendidikan yang dikorupsi berarti ruang kelas yang roboh, kualitas guru yang rendah, dan generasi muda yang kehilangan kesempatan emas untuk meningkatkan taraf hidup. Dana infrastruktur yang diselewengkan berarti jalan yang cepat rusak, jembatan yang ambruk, atau banjir yang semakin parah karena proyek drainase dikerjakan asal-asalan. Semua ini menjadi beban rakyat yang sehari-hari harus menghadapinya, sementara para koruptor memamerkan pesta pernikahan mewah atau liburan eksklusif di luar negeri. Kontras inilah yang melahirkan rasa frustrasi sosial, bahkan apatisme politik, karena rakyat merasa tidak ada gunanya berharap pada sistem yang korup.

Kemewahan hidup koruptor pada akhirnya juga menciptakan standar ganda dalam masyarakat. Mereka menjadi simbol keberhasilan semu: sukses bukan karena kerja keras atau inovasi, melainkan karena keberhasilan mengakali sistem dan menjarah uang negara. Hal ini berpotensi menular menjadi budaya permisif di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang melihat bahwa kekayaan instan lebih dihargai daripada integritas.

Fenomena “flexing” atau pamer kekayaan di media sosial seringkali memantik pertanyaan dari publik: apakah harta yang ditunjukkan hasil kerja keras atau hasil korupsi? Normalisasi gaya hidup mewah koruptor tanpa konsekuensi serius menciptakan kondisi di mana korupsi tidak lagi dipandang sebagai aib sosial, melainkan sekadar risiko profesi yang bisa dinegosiasikan dengan aparat penegak hukum. Inilah bentuk degradasi moral yang paling berbahaya, karena menggerogoti fondasi etika masyarakat dari dalam.

Situasi ini juga memperkuat ketidaksetaraan struktural antara kelas penguasa dan rakyat jelata. Korupsi menciptakan apa yang disebut sebagai “ekonomi ekstraktif,” di mana kekayaan negara hanya mengalir ke segelintir orang tanpa menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat luas.

Di desa-desa, rakyat harus rela menempuh berjam-jam perjalanan hanya untuk mendapat layanan administrasi, harus antre panjang di puskesmas yang serba terbatas, atau bekerja keras di sektor informal dengan upah rendah. Sebaliknya, para koruptor dengan mudahnya mengakses layanan premium, dari rumah sakit internasional hingga pendidikan anak-anaknya di luar negeri. Ketimpangan ini bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan moral dan eksistensial: mengapa rakyat yang berdaulat harus hidup dalam kesusahan, sementara mereka yang mengkhianati rakyat bisa hidup nyaman?

Jika ditelisik lebih dalam, fenomena ini juga mencerminkan kegagalan negara dalam menegakkan supremasi hukum dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Meski lembaga anti-korupsi, pengadilan, dan mekanisme audit telah dibentuk, praktik korupsi tetap berulang dengan pola yang semakin canggih. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan struktural yang memungkinkan korupsi terus berlangsung, mulai dari lemahnya pengawasan, konflik kepentingan dalam politik, hingga budaya birokrasi yang permisif.

Ketika aparat penegak hukum ikut terlibat dalam skandal suap atau gratifikasi, rakyat semakin kehilangan pegangan. Ketidakpastian hukum yang diciptakan oleh korupsi justru membuka ruang bagi praktik state capture, di mana kebijakan negara dikendalikan oleh kepentingan segelintir elite korup. Rakyat akhirnya menjadi korban ganda: selain kehilangan hak atas kesejahteraan, mereka juga kehilangan kepastian hukum dan rasa keadilan. Namun, di tengah gelombang pesimisme ini, masih ada ruang untuk membalik keadaan.

Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilihat sebagai urusan hukum semata, melainkan juga sebagai perjuangan moral, politik, dan kultural. Perlu ada kesadaran kolektif bahwa setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak rakyat yang terampas. Gaya hidup mewah para koruptor harus terus diekspos bukan sekadar untuk sensasi, melainkan sebagai bukti konkret betapa besar kerugian yang ditanggung masyarakat.

Media, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting untuk menjaga narasi ini tetap hidup agar publik tidak terjebak dalam normalisasi korupsi. Lebih dari itu, pendidikan antikorupsi harus ditanamkan sejak dini agar generasi mendatang memahami bahwa kemewahan yang dibangun dari uang haram bukanlah prestasi, melainkan kehinaan.

Perlu juga ada perombakan serius dalam sistem politik dan hukum agar tidak memberi ruang bagi korupsi untuk tumbuh. Transparansi anggaran, partisipasi publik dalam pengawasan, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu adalah prasyarat mutlak. Hukuman yang tegas, termasuk penyitaan aset hasil korupsi dan larangan seumur hidup untuk menduduki jabatan publik, harus diterapkan agar menimbulkan efek jera.

Selain itu, pendekatan restorative justice bisa diperluas dengan cara mengembalikan hasil korupsi langsung kepada sektor-sektor yang paling terdampak, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Dengan demikian, rakyat dapat merasakan keadilan yang nyata, bukan sekadar vonis hukuman di pengadilan.

Kontradiksi antara koruptor yang hidup mewah dan rakyat yang hidup susah mencerminkan krisis moral bangsa. Tidak ada bangsa yang bisa maju jika kekuasaan diperlakukan sebagai ladang untuk memperkaya diri, sementara rakyat dibiarkan dalam penderitaan. Kemajuan suatu negara bukan diukur dari gedung pencakar langit atau mobil mewah para elite, melainkan dari sejauh mana rakyat kecil dapat hidup layak, berpendidikan, sehat, dan bermartabat.

Selama korupsi masih menjadi jalan pintas menuju kemewahan, selama aparat hukum masih bisa dibeli, selama masyarakat masih permisif terhadap gaya hidup koruptor, maka kesenjangan ini akan tetap melebar. Oleh karena itu, perlawanan terhadap korupsi harus terus digelorakan sebagai gerakan moral yang tidak hanya menuntut keadilan hukum, tetapi juga menegakkan martabat bangsa.