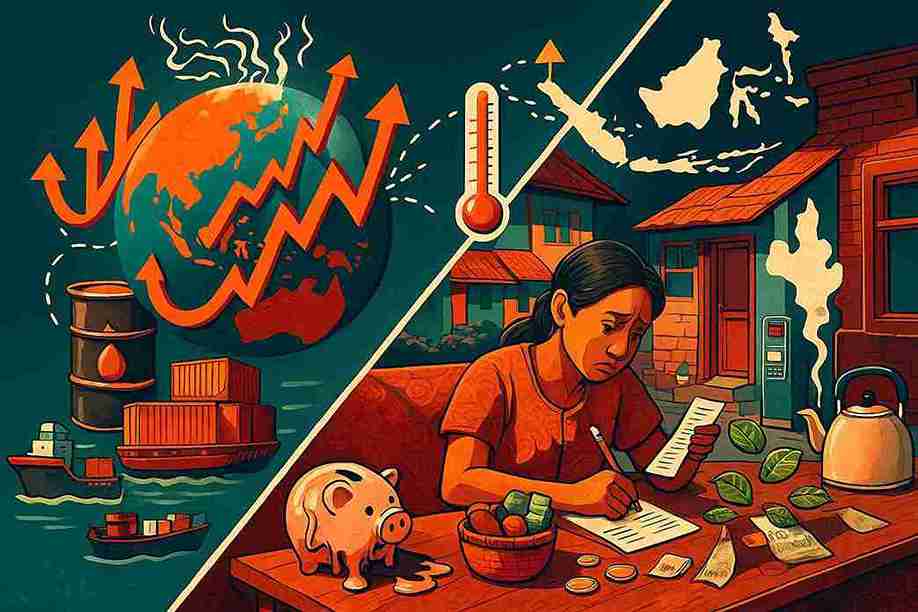

Inflasi global telah menjadi salah satu fenomena ekonomi paling mencolok dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah dunia dihantam pandemi Covid-19, disusul krisis geopolitik, gangguan rantai pasok, dan ketidakpastian pasar energi. Inflasi yang pada awalnya dipandang sebagai persoalan domestik setiap negara, kini menunjukkan sifatnya yang semakin lintas batas, karena keterhubungan ekonomi dunia membuat kenaikan harga di satu wilayah dapat merambat cepat ke belahan dunia lain.

Indonesia, dengan struktur ekonominya yang terbuka dan sangat bergantung pada impor komoditas tertentu sekaligus terintegrasi dengan pasar global, tentu tidak bisa menghindar dari dampak inflasi global. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana inflasi global memengaruhi kehidupan ekonomi rumah tangga Indonesia yang sehari-hari harus berjuang mengelola pendapatan terbatas di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak terbendung.

Inflasi global terutama dipicu oleh lonjakan harga energi dan pangan. Perang Rusia-Ukraina misalnya, telah memicu lonjakan harga minyak, gas, dan gandum di pasar internasional. Kenaikan harga energi menyebabkan biaya transportasi dan produksi meningkat di berbagai negara, yang kemudian diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga barang yang lebih mahal.

Bagi rumah tangga di Indonesia, hal ini berarti harga bahan bakar minyak naik, tarif listrik meningkat, dan ongkos transportasi sehari-hari ikut membengkak. Ketika biaya energi melonjak, efek domino langsung terasa pada harga pangan, mulai dari beras, minyak goreng, daging, hingga kebutuhan rumah tangga lain. Sementara itu, daya beli masyarakat tidak serta-merta naik karena pendapatan rumah tangga relatif stagnan, terutama bagi kelas menengah bawah yang sangat bergantung pada upah bulanan.

Bagi rumah tangga kelas menengah bawah, inflasi global menjadi ancaman serius terhadap kesejahteraan. Mereka cenderung mengalokasikan sebagian besar pendapatan untuk konsumsi kebutuhan pokok, sehingga kenaikan harga pangan dan energi langsung memukul daya beli mereka. Misalnya, keluarga yang sebelumnya mampu menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan atau pendidikan anak, kini terpaksa mengurangi pos-pos tersebut demi menutup kebutuhan sehari-hari.

Kenaikan harga juga mendorong terjadinya substitution effect, di mana rumah tangga mengganti konsumsi produk yang lebih berkualitas dengan produk yang lebih murah, bahkan terkadang kurang bergizi. Dampak jangka panjang dari kondisi ini adalah risiko penurunan kualitas hidup, gizi buruk, dan keterbatasan investasi rumah tangga pada pendidikan atau kesehatan yang pada akhirnya memperlemah pembangunan sumber daya manusia.

Inflasi global juga memperburuk ketimpangan antar kelompok masyarakat. Rumah tangga kelas atas mungkin tetap mampu menyerap kenaikan harga karena proporsi pengeluaran mereka untuk kebutuhan pokok relatif kecil dibandingkan total pendapatan. Sebaliknya, rumah tangga kelas bawah mengalami tekanan berlipat karena hampir seluruh pendapatannya habis untuk konsumsi.

Ketimpangan ini berpotensi melahirkan ketidakpuasan sosial, karena inflasi dirasakan tidak adil: yang kaya tetap bisa hidup nyaman, sementara yang miskin harus mengencangkan ikat pinggang. Fenomena ini menunjukkan bahwa inflasi bukan sekadar angka statistik makroekonomi, melainkan pengalaman nyata yang dirasakan berbeda oleh kelompok masyarakat berdasarkan kelas sosial-ekonomi mereka.

Selain memukul konsumsi, inflasi global juga berdampak pada struktur tabungan dan investasi rumah tangga. Ketika harga-harga kebutuhan pokok melonjak, sebagian besar rumah tangga tidak lagi mampu menyisihkan uang untuk ditabung, apalagi diinvestasikan. Tabungan yang ada pun sering kali terkikis untuk memenuhi kebutuhan mendesak.

Kondisi ini berbahaya bagi ketahanan finansial keluarga, karena rumah tangga menjadi lebih rentan terhadap guncangan tak terduga seperti sakit atau kehilangan pekerjaan. Dalam jangka panjang, rendahnya tabungan rumah tangga juga memperlemah basis modal domestik yang sangat dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan nasional.

Dampak inflasi global pada ekonomi rumah tangga Indonesia juga terasa dalam bentuk meningkatnya utang konsumtif. Banyak keluarga yang akhirnya mengandalkan pinjaman dari bank, koperasi, atau bahkan financial technology berbasis pinjaman daring untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

Fenomena ini menimbulkan lingkaran setan baru: utang digunakan untuk membayar konsumsi, sementara bunga pinjaman terus menambah beban rumah tangga. Jika kondisi ini dibiarkan, maka krisis rumah tangga bisa meluas menjadi krisis keuangan mikro yang memengaruhi stabilitas sistem keuangan nasional.

Inflasi global juga berdampak pada pola perilaku konsumsi rumah tangga. Masyarakat cenderung menunda pembelian barang tahan lama seperti kendaraan, perabotan rumah, atau gadget baru karena pendapatan lebih difokuskan pada kebutuhan pokok. Industri ritel dan manufaktur pun ikut terpukul karena permintaan melemah.

Situasi ini menunjukkan bagaimana guncangan global dapat menembus hingga ke ruang domestik terkecil, yaitu rumah tangga, yang pada akhirnya berdampak pada seluruh siklus ekonomi nasional. Namun, penting untuk dicatat bahwa dampak inflasi global tidak sepenuhnya bersifat negatif.

Bagi sebagian rumah tangga yang memiliki akses pada sektor tertentu, misalnya rumah tangga petani atau nelayan, kenaikan harga komoditas justru bisa meningkatkan pendapatan. Harga beras, kopi, kelapa sawit, atau ikan yang lebih tinggi dapat memberi keuntungan pada produsen lokal. Meski demikian, keuntungan ini tidak merata karena tidak semua petani atau nelayan memiliki posisi tawar yang kuat dalam rantai distribusi.

Banyak dari mereka yang tetap tidak mendapatkan keuntungan signifikan karena harga input produksi seperti pupuk dan pakan juga ikut naik. Dengan demikian, dampak positif inflasi global lebih bersifat parsial dan sering kali tidak cukup untuk menutupi kerugian yang lebih luas.

Dari perspektif psikologis, inflasi global menimbulkan kecemasan baru dalam kehidupan rumah tangga. Ketidakpastian harga menciptakan rasa tidak aman, terutama bagi keluarga yang sudah berada dalam kondisi ekonomi rapuh. Banyak rumah tangga yang akhirnya harus mengubah gaya hidup, mengurangi hiburan, atau bahkan menunda rencana jangka panjang seperti pendidikan tinggi anak atau renovasi rumah.

Kecemasan ini tidak hanya berdampak pada kualitas hidup, tetapi juga pada stabilitas sosial, karena rumah tangga yang frustrasi dapat menyalurkan ketidakpuasannya melalui protes sosial atau kehilangan kepercayaan pada pemerintah.

Pemerintah Indonesia telah berusaha meredam dampak inflasi global melalui berbagai kebijakan, seperti subsidi energi, bantuan sosial, serta pengendalian harga pangan melalui operasi pasar. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dilema. Subsidi energi misalnya, memang meringankan beban rumah tangga, tetapi pada saat yang sama membebani anggaran negara secara signifikan. Bantuan sosial bisa membantu kelompok rentan, tetapi sering menghadapi masalah akurasi data dan distribusi yang tidak merata.

Solusi struktural yang dimaksud adalah penguatan sektor produksi dalam negeri. Jika Indonesia mampu memperkuat ketahanan pangan dan energi, maka dampak inflasi global terhadap rumah tangga bisa diminimalisasi.

Diversifikasi sumber energi, investasi dalam pertanian berkelanjutan, dan penguatan distribusi logistik domestik adalah langkah-langkah penting. Dengan memperkuat basis produksi, rumah tangga tidak akan terlalu bergantung pada harga internasional. Selain itu, literasi keuangan bagi rumah tangga juga harus diperluas agar keluarga lebih mampu mengelola keuangan di tengah ketidakpastian.

Inflasi global juga membuka diskusi tentang kesenjangan antarwilayah di Indonesia. Rumah tangga di daerah perkotaan mungkin lebih mudah menyesuaikan diri karena memiliki akses ke berbagai sumber pendapatan, sedangkan rumah tangga di pedesaan yang bergantung pada satu sumber penghidupan lebih rentan.

Demikian pula, rumah tangga di wilayah timur Indonesia yang biaya distribusi barangnya lebih tinggi akan lebih merasakan dampak inflasi dibandingkan rumah tangga di Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi global tidak hanya memperlebar ketimpangan antar kelas sosial, tetapi juga antarwilayah.

Dari sisi generasi, dampak inflasi global juga bisa berbeda. Rumah tangga muda yang baru membangun keluarga akan lebih kesulitan menghadapi lonjakan harga karena belum memiliki tabungan atau aset yang memadai. Sementara itu, rumah tangga yang lebih mapan mungkin masih bisa bertahan dengan mengandalkan simpanan atau investasi.

Kondisi ini berpotensi menunda mobilitas sosial generasi muda, karena mereka harus lebih lama menabung untuk membeli rumah, membiayai pendidikan anak, atau membangun usaha. Dengan kata lain, inflasi global berisiko menciptakan “generasi yang tertunda” dalam mencapai stabilitas ekonomi rumah tangga.

Inflasi global memperlihatkan bahwa ekonomi rumah tangga Indonesia tidak bisa dipisahkan dari dinamika internasional. Rumah tangga yang tampak sederhana sekalipun, seperti keluarga yang setiap hari berbelanja di pasar tradisional, sesungguhnya terhubung dengan gejolak harga minyak dunia, harga gandum di Eropa, atau nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Kesadaran ini penting untuk menegaskan bahwa pendidikan ekonomi masyarakat harus ditingkatkan, agar rumah tangga tidak hanya memahami inflasi sebagai “harga naik,” tetapi juga sebagai fenomena global yang memerlukan strategi adaptasi jangka panjang. Dengan melihat berbagai dimensi tersebut, jelas bahwa inflasi global berdampak luas dan kompleks pada ekonomi rumah tangga Indonesia.

Inflasi tidak hanya menekan daya beli, tetapi juga memengaruhi pola konsumsi, tabungan, investasi, utang, kesehatan mental, hingga struktur sosial. Inflasi global menyingkap rapuhnya fondasi ketahanan ekonomi rumah tangga, terutama bagi kelas menengah bawah yang paling rentan. Dalam situasi ini, pemerintah dituntut untuk tidak hanya merespons dengan kebijakan jangka pendek, tetapi juga membangun strategi jangka panjang yang berfokus pada kemandirian ekonomi domestik. Namun yang lebih penting, rumah tangga sendiri harus memperkuat kapasitas adaptasi, dengan cara lebih bijak mengelola keuangan, membangun pola konsumsi berkelanjutan, dan meningkatkan literasi ekonomi.