Rokok di Indonesia bukan sekadar barang konsumsi biasa. Ia adalah produk yang memiliki dimensi budaya, sosial, dan politik yang sangat kuat. Tradisi merokok melekat dalam interaksi sosial, ritual, hingga simbol status, yang membuat konsumsi rokok sulit dikendalikan hanya dengan logika harga.

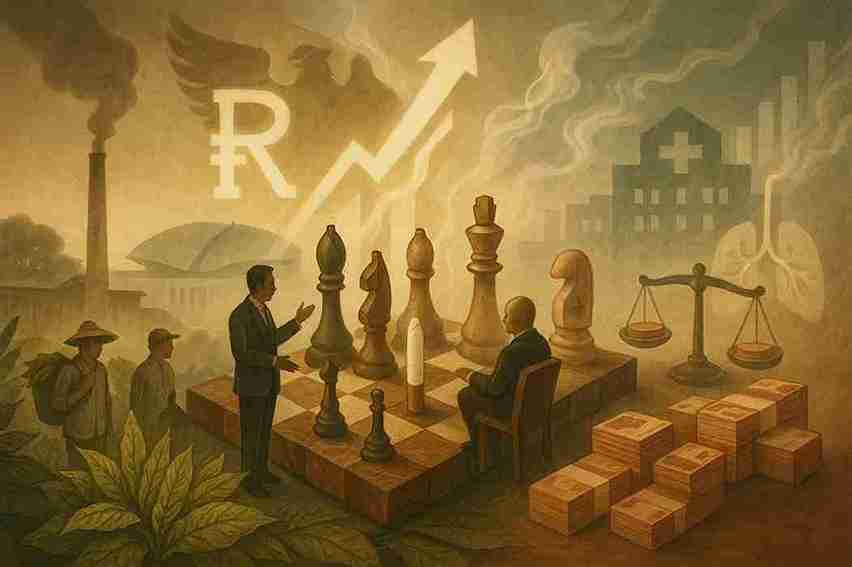

Ketika pemerintah memutuskan untuk menaikkan cukai, strategi itu tidak bisa dipahami secara sederhana sebagai instrumen fiskal untuk menambah penerimaan negara. Ia adalah bagian dari politik ekonomi yang kompleks, di mana aktor-aktor negara, industri, masyarakat sipil, bahkan jaringan global kesehatan saling berinteraksi, bernegosiasi, dan berkompetisi dalam menentukan arah kebijakan. Di titik inilah dilema antara kesehatan dan pertumbuhan menjadi semakin tajam, karena setiap langkah pemerintah menghadirkan biaya sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kecil.

Secara fiskal, kontribusi rokok terhadap penerimaan negara tidak dapat diremehkan. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen penerimaan cukai berasal dari hasil tembakau. Angka ini menjadikan rokok sebagai salah satu penyumbang utama devisa negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, transfer ke daerah, dan program strategis nasional.

Dengan skema Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), sebagian dari penerimaan itu dikembalikan ke daerah-daerah penghasil tembakau untuk mendukung program kesehatan, penegakan hukum, serta peningkatan kesejahteraan petani. Dalam logika pembangunan jangka pendek, kenaikan cukai tampak sebagai solusi win-win: penerimaan negara meningkat, konsumsi rokok diharapkan turun, dan dana tambahan dapat digunakan untuk membiayai program kesehatan. Tetapi dalam praktiknya, persoalan tidak sesederhana itu.

Dari perspektif kesehatan publik, rokok merupakan penyebab utama penyakit tidak menular seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, stroke, hingga gangguan pernapasan kronis. Biaya pengobatan penyakit terkait rokok menyedot anggaran kesehatan negara dalam jumlah yang sangat besar. Beban ini juga meluas ke ranah produktivitas tenaga kerja, karena tingginya angka sakit akibat merokok mengurangi produktivitas dan meningkatkan angka kehilangan hari kerja.

Dengan kata lain, meskipun devisa dari cukai rokok mengalir deras ke kas negara, biaya sosial dan ekonomi yang ditimbulkan konsumsi rokok bisa jadi lebih besar dari pemasukan yang didapatkan. Studi kesehatan masyarakat bahkan memperkirakan bahwa kerugian ekonomi akibat rokok, jika dihitung secara menyeluruh, melampaui penerimaan dari cukai.

Maka, kenaikan cukai seharusnya dipandang bukan sekadar sebagai instrumen fiskal, melainkan juga sebagai upaya membebankan biaya eksternalitas kepada konsumen rokok. Namun, persoalannya adalah apakah kenaikan cukai benar-benar efektif menurunkan prevalensi merokok atau hanya menambah beban rumah tangga miskin tanpa mengurangi konsumsi.

Elastisitas permintaan rokok yang rendah menjadikan dilema ini semakin rumit. Perokok yang telah terjerat adiksi nikotin seringkali tidak berhenti meskipun harga rokok naik. Sebaliknya, mereka justru mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan lain seperti makanan bergizi, pendidikan anak, atau layanan kesehatan demi tetap dapat membeli rokok. Hal ini menyebabkan kenaikan cukai justru memperparah kemiskinan struktural, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Meskipun secara teoritis kebijakan cukai berfungsi sebagai pigouvian tax untuk mengurangi konsumsi barang yang merugikan kesehatan, secara empiris di Indonesia hasilnya seringkali ambigu. Tujuan kesehatan publik tidak tercapai sepenuhnya, sementara penderitaan sosial-ekonomi di level rumah tangga semakin dalam.

Di sisi industri, kenaikan cukai menimbulkan tekanan besar terhadap perusahaan rokok dan petani tembakau. Industri ini masih menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar, mulai dari buruh linting di pabrik kretek hingga petani kecil yang menggantungkan hidup pada komoditas tembakau dan cengkih.

Ketika cukai dinaikkan terlalu tinggi, produksi rokok legal berpotensi menurun, yang berakibat pada berkurangnya serapan tenaga kerja. Dampak berikutnya adalah menurunnya pendapatan petani yang sudah rapuh menghadapi ketidakpastian harga pasar. Banyak buruh linting yang terpaksa kehilangan pekerjaan karena perusahaan melakukan efisiensi produksi.

Sementara itu, kenaikan cukai juga menciptakan peluang besar bagi tumbuhnya pasar rokok ilegal. Ketika harga rokok legal semakin mahal, konsumen mencari alternatif yang lebih murah. Rokok ilegal atau tanpa pita cukai pun semakin marak di pasaran.

Fenomena ini merugikan negara karena penerimaan dari cukai tereduksi, sekaligus merusak tujuan kesehatan karena produk ilegal seringkali lebih berbahaya akibat tidak adanya standar produksi yang jelas. Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam pengawasan dan penegakan hukum, karena jaringan distribusi rokok ilegal sangat luas dan melibatkan berbagai aktor. Ironisnya, kenaikan cukai yang seharusnya menekan konsumsi justru bisa menimbulkan masalah baru berupa meningkatnya peredaran rokok tanpa kendali.

Jika ditarik ke ranah politik, kenaikan cukai rokok bukanlah kebijakan teknokratis yang netral. Ia merupakan hasil tarik-menarik kepentingan antara kementerian, pemerintah daerah, industri, kelompok masyarakat sipil, dan aktor politik. Kementerian Kesehatan menekankan urgensi kesehatan publik, sementara Kementerian Keuangan menekankan aspek penerimaan.

Pemerintah daerah di sentra tembakau khawatir pada nasib petani dan buruh linting, sementara industri rokok menyoroti keberlangsungan usaha dan daya saing. Bahkan partai politik pun sering memanfaatkan isu ini sebagai komoditas politik, terutama di daerah-daerah basis tembakau. Dalam situasi seperti ini, kenaikan cukai tidak pernah murni sebagai kebijakan ekonomi, melainkan juga sebagai arena kontestasi politik di mana kompromi, lobi, dan tekanan menjadi faktor penentu.

Jika setiap tahun pemerintah terus mengandalkan cukai rokok sebagai sumber penerimaan utama, maka sesungguhnya negara sedang memelihara kontradiksi besar: menyelamatkan APBN dengan cara merusak kesehatan rakyat. Dalam jangka panjang, biaya kesehatan yang membengkak dan hilangnya produktivitas akibat sakit bisa menjadi bom waktu yang menggerus pertumbuhan ekonomi.

Maka, strategi yang lebih berani diperlukan, yaitu melakukan transformasi ekonomi untuk mencari sumber penerimaan lain yang lebih sehat secara sosial maupun lingkungan. Pertanyaannya, apakah elite politik dan birokrasi fiskal siap mengambil risiko kehilangan pemasukan jangka pendek demi keuntungan jangka panjang?

Kebijakan kenaikan cukai rokok tidak akan pernah efektif jika tidak dibarengi dengan kebijakan lain yang komprehensif. Edukasi publik tentang bahaya merokok harus diperkuat, akses pada layanan berhenti merokok harus diperluas, dan alternatif ekonomi bagi petani tembakau harus disiapkan. DBH-CHT seharusnya benar-benar digunakan untuk program kesehatan dan pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar menjadi formalitas birokrasi.

Diversifikasi tanaman bagi petani tembakau perlu didorong, misalnya dengan memperkenalkan komoditas alternatif yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Demikian pula, buruh linting yang kehilangan pekerjaan perlu mendapatkan program pelatihan dan perlindungan sosial agar transisi tidak berubah menjadi tragedi sosial. Tanpa kebijakan pendukung semacam ini, kenaikan cukai hanya akan memperlihatkan wajah paradoks: di satu sisi menambah devisa negara, tetapi di sisi lain melanggengkan penderitaan kelompok paling rentan.

Dalam perspektif global, dilema kesehatan versus pertumbuhan ini mencerminkan problem klasik negara berkembang. Indonesia didorong untuk memenuhi target Sustainable Development Goals, termasuk menekan angka kematian akibat penyakit tidak menular, sementara pada saat yang sama masih menggantungkan sebagian besar penerimaan pada komoditas yang menjadi penyebab penyakit itu sendiri.

Negara-negara maju telah lama menekan konsumsi rokok melalui kombinasi kebijakan harga, regulasi iklan, dan kampanye kesehatan publik. Namun, Indonesia terjebak dalam dilema ganda: sebagai negara produsen sekaligus negara dengan prevalensi perokok yang tinggi. Hal ini membuat jalan keluar menjadi semakin sulit, karena setiap kebijakan memunculkan biaya politik yang besar.

Maka, yang sesungguhnya dipertaruhkan dalam kenaikan cukai rokok bukan hanya angka pertumbuhan ekonomi atau penurunan prevalensi merokok, melainkan juga arah politik ekonomi bangsa ini. Apakah Indonesia memilih jalan pragmatis dengan tetap bergantung pada devisa rokok sambil menutup mata pada derita kesehatan rakyat? Ataukah berani mengambil jalan transformatif dengan mengurangi ketergantungan fiskal pada rokok dan membangun basis ekonomi baru yang lebih sehat dan berkelanjutan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab secara teknis oleh kementerian keuangan atau kesehatan semata, melainkan memerlukan konsensus politik yang luas dan komitmen moral dari para pemimpin bangsa.

Dengan demikian, isu kenaikan cukai rokok di Indonesia adalah cermin dari pertarungan antara kesehatan versus pertumbuhan, antara kepentingan jangka pendek versus visi jangka panjang, antara logika fiskal versus logika sosial.

Setiap rupiah devisa yang diperoleh dari cukai rokok sesungguhnya membawa konsekuensi derita yang tersembunyi: anak-anak yang kurang gizi karena uang rumah tangga tersedot untuk rokok, buruh linting yang kehilangan pekerjaan akibat efisiensi industri, petani yang terjebak dalam harga komoditas yang tak menentu, serta jutaan pasien yang harus berjuang melawan penyakit kronis akibat konsumsi nikotin. Kenaikan cukai mungkin tampak sebagai kebijakan rasional, tetapi ia juga merupakan kebijakan yang sarat dilema, kontroversi, dan biaya sosial.

Dilema politik ekonomi di balik kenaikan cukai rokok tidak bisa diselesaikan hanya dengan perhitungan ekonomi atau kampanye kesehatan. Ia menuntut strategi transisi yang adil, di mana negara mampu melindungi kesehatan rakyat tanpa menghancurkan kehidupan ekonomi jutaan orang yang menggantungkan hidup pada industri ini.

Ia menuntut keberanian politik untuk tidak terus-menerus menukar kesehatan generasi masa depan dengan devisa yang sesungguhnya rapuh. Dan ia menuntut kesadaran kolektif bahwa pertumbuhan sejati tidak dapat dibangun di atas derita sosial, melainkan harus didirikan di atas fondasi kesehatan publik yang kokoh. Pertanyaan yang menggema adalah sampai kapan bangsa ini rela terus mempertahankan kontradiksi itu, dan kapan keberanian kolektif akan muncul untuk benar-benar menempatkan kesehatan rakyat di atas pertumbuhan semu yang dibeli dengan harga terlalu mahal.