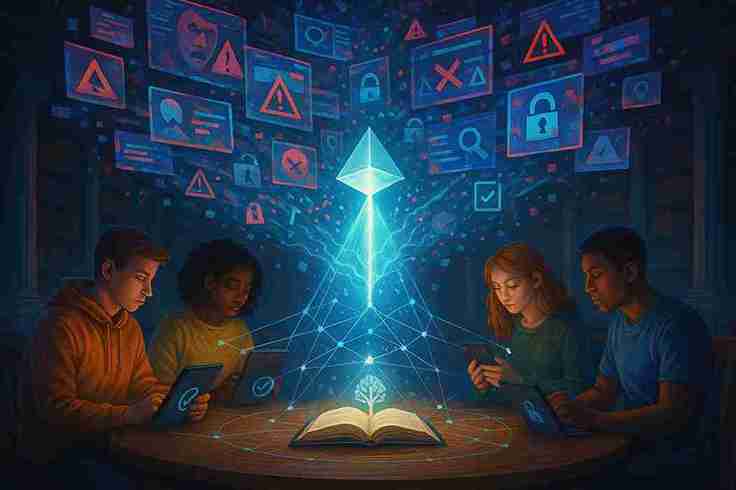

Pendidikan literasi digital di era disinformasi merupakan salah satu tantangan fundamental dalam dunia pendidikan kontemporer, karena perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat telah menghadirkan ruang baru bagi pertukaran pengetahuan sekaligus arena penyebaran informasi yang tidak selalu benar. Era digital ditandai dengan ledakan data dan informasi yang mengalir melalui media sosial, portal berita daring, aplikasi pesan instan, hingga platform video pendek yang konsumtif.

Fenomena ini melahirkan apa yang sering disebut sebagai information disorder, di mana batas antara fakta, opini, dan manipulasi kabur, sehingga masyarakat kesulitan membedakan antara informasi valid dengan hoaks atau propaganda. Dalam konteks ini, pendidikan literasi digital menjadi kebutuhan mendesak agar peserta didik, pendidik, maupun masyarakat luas mampu menavigasi arus informasi dengan kritis, reflektif, dan bertanggung jawab.

Pendidikan literasi digital tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai keterampilan teknis dalam mengoperasikan perangkat digital, melainkan harus dimaknai secara komprehensif sebagai kemampuan kognitif, afektif, dan etis dalam memahami, menilai, serta memproduksi informasi. UNESCO mendefinisikan literasi digital sebagai kompetensi untuk mengakses, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi menggunakan teknologi digital.

Definisi ini menegaskan bahwa literasi digital memiliki dimensi kritis yang sangat penting di era disinformasi, sebab peserta didik dituntut tidak hanya menjadi konsumen pasif informasi, tetapi juga produsen yang mampu membedakan dan menyaring konten sesuai standar etika dan kebenaran. Dengan demikian, literasi digital memiliki tujuan yang lebih jauh: membentuk warga digital (digital citizen) yang sadar akan tanggung jawab sosial dan mampu berpartisipasi dalam ruang publik digital dengan cara yang konstruktif.

Disinformasi, yang sering berwujud hoaks, misinformasi, dan fake news, memiliki dampak yang destruktif terhadap kehidupan sosial, politik, dan budaya. Di banyak negara, termasuk Indonesia, fenomena disinformasi sering digunakan sebagai alat politik untuk memecah belah masyarakat, menciptakan polarisasi, bahkan merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

Dalam ranah pendidikan, disinformasi juga dapat merusak kepercayaan siswa terhadap ilmu pengetahuan, memunculkan teori konspirasi, serta menghambat terbentuknya nalar kritis. Oleh karena itu, pendidikan literasi digital harus dipandang sebagai bagian dari strategi pertahanan bangsa terhadap ancaman epistemik, yaitu ancaman terhadap kebenaran itu sendiri. Tanpa kompetensi literasi digital, masyarakat akan mudah menjadi korban manipulasi, sehingga ruang demokrasi digital berubah menjadi arena dominasi pihak-pihak yang mampu mengendalikan narasi.

Sekolah dan universitas memegang peranan penting dalam mengembangkan literasi digital. Kurikulum yang terintegrasi dengan materi literasi digital dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan analisis konten, verifikasi fakta, serta pemahaman tentang etika berinternet.

Guru tidak cukup hanya menyampaikan pengetahuan faktual, melainkan harus menjadi fasilitator yang mendorong siswa untuk melakukan fact-checking, membandingkan sumber informasi, dan memahami logika argumentasi. Dengan kata lain, pendidikan literasi digital perlu menginternalisasi pendekatan pedagogi kritis yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif, bukan penerima pasif. Strategi ini dapat diwujudkan melalui proyek-proyek pembelajaran yang berbasis pada riset informasi, simulasi analisis berita palsu, maupun kerja kolaboratif dalam membuat konten positif yang melawan disinformasi.

Selain dimensi kognitif, literasi digital juga harus mencakup dimensi etis dan emosional. Banyak kasus disinformasi tersebar luas bukan hanya karena kekurangan pengetahuan, melainkan juga karena keterlibatan emosi, seperti rasa marah, takut, atau bangga yang dimanipulasi oleh narasi tertentu.

Pendidikan literasi digital harus membekali peserta didik dengan kesadaran emosional dalam mengelola respons terhadap informasi provokatif. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan karakter digital yang menekankan nilai empati, kejujuran, dan tanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya. Dengan begitu, literasi digital tidak hanya melatih keterampilan teknis, tetapi juga membangun integritas moral yang menjadi benteng terhadap penyebaran hoaks.

Di era di mana algoritma media sosial memainkan peran besar dalam menentukan apa yang dilihat pengguna, pendidikan literasi digital juga perlu memperkenalkan pemahaman tentang cara kerja teknologi. Peserta didik perlu menyadari bahwa apa yang mereka lihat di beranda bukanlah gambaran objektif dunia, melainkan hasil dari filter bubble dan echo chamber yang dibentuk oleh algoritma.

Kesadaran ini penting agar masyarakat tidak terjebak dalam polarisasi informasi yang sempit, melainkan tetap terbuka terhadap perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, literasi digital juga berarti literasi algoritmik, yaitu kemampuan memahami bagaimana sistem digital memengaruhi aliran informasi.

Tanpa kesadaran ini, pengguna akan cenderung menerima apa yang muncul di layar sebagai kebenaran universal, padahal sesungguhnya itu adalah hasil konstruksi teknologi yang memiliki bias tertentu. Namun, pendidikan literasi digital bukan hanya tanggung jawab sekolah atau universitas. Orang tua, komunitas, pemerintah, dan industri teknologi juga memiliki peran besar.

Orang tua perlu membimbing anak-anak mereka dalam menggunakan gawai secara sehat, membicarakan konten yang mereka konsumsi, serta menanamkan kebiasaan kritis sejak dini. Komunitas dapat mengembangkan gerakan literasi digital berbasis masyarakat, misalnya melalui pelatihan atau forum diskusi di ruang publik.

Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mendukung, baik melalui regulasi terhadap penyebaran hoaks maupun penyediaan program pendidikan digital yang inklusif. Industri teknologi juga tidak bisa lepas tangan, karena mereka memiliki tanggung jawab etis untuk menciptakan platform yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga kualitas ekosistem informasi.

Pendidikan literasi digital di era disinformasi merupakan proyek kolektif untuk membangun masyarakat yang tahan terhadap manipulasi informasi. Literasi digital bukan hanya soal skill, melainkan juga kesadaran kritis dan komitmen etis. Tanpa hal ini, demokrasi digital akan rapuh, mudah disusupi oleh narasi palsu, dan kehilangan kapasitasnya sebagai ruang deliberasi publik yang sehat.

Justru karena itu, pendidikan literasi digital harus diarahkan untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga kritis, reflektif, dan mampu memproduksi pengetahuan yang benar serta bermanfaat. Pendidikan semacam ini akan memastikan bahwa teknologi digital benar-benar menjadi sarana emansipasi, bukan instrumen penindasan epistemik.