Kemaren, setelah saya pulang dari kampus entah kenapa gelisah menghantui batin ku; Jenuh, cemas, dan bahkan aku merasa hampa dikehidupan ini. Pada suasana tenang itu, disaat orang lain merasa bangga dan bergegas menyusuri jalan ingin segera pulang dan melepaskan rasa penatnya setelah seharian beraktifitas, sebaliknya langkah saya terhenti di pertengahan jalan, membeku dan mengajak sejenak berteduh di bawah rindangnya pepohonan.

Sejuknya suasana saat itu mengayunkan imajinasi kehilangan kompas ini, dan sejenak terlintas sebuah pertanyaan; kenapa di saat zaman yang serba mudah kini malah semakin banyak anak muda yang mengalami gangguan mental seperti halnya depresi, Bipolar, kecemasan berlebihan dan sebagainya? Apakah hal ini dampak langsung dari cepatnya perkembangan teknologi? Atau memang karena lingkungan hidupnya?

Jawabannya mungkin bukanlah hal yang mudah sebagaimana kita berceloteh dengan teman di warung kopi, namun kita perlu berusaha menjawabnya segera. Di tahun 2025, di tengah kita didekap oleh derasnya informasi, kita juga disuguhkan dengan berita-berita buruk soal kasus bunuh diri. Hampir setiap bulan saya membaca kabar anak muda yang bunuh diri dengan cara-cara yang berbeda. Ada yang melakukannya dengan melompati jempatan, bergantung di kamar kosan, dan berbagai macam cara lainnya.

Tanpa terasa merenung menyita lama waktu ku, hingga matahari terasa cepat tenggelam di ufuk barat, namun imajinasi yang kian tenggelam ini telah menggerakkan jarijemari telah jauh berjalan menelusuri berbagai data, dan parahnya laporan dari American Psychological Association (APA) menyebutkan bahwa semenjak dari tahun 2010-an, gangguan kecemasan meningkat sebesar 17% di kalangan remaja dan dewasa muda.

Bahkan jiwa ini makin tergugah setelah menemukan kabar baru bahwa penelitian dari Pew Research Center juga mengindikasikan lebih dari 59% remaja di negara Amerika Serikat merasa tertekan tampil sesempurna mungkin di media sosial, dan 70% di antaranya merasa bahwa dunia maya menciptakan perasaan tertinggal dan tidak cukup baik. Melihat hal ini, saya kembali merenung bagaimana dengan negara kita indonesia? Apakah sama atau bahkan lebih parah? Entahlah mari kita melihat bagaimana data membuktikannya.

Nyatanya mata saya mulai berkaca-kaca melihat negara kita Indonesia yang lebih para dari negara tetangga, hasil surve Pusat Data dan Informasi Kesehatan Kementerian Kesehatan mencatat bahwa 6 dari 10 anak muda yang tergolong dalam kafilah Gen-Z (termasuk saya sendiri) menunjukkan gejala setres yang berkaitan dengan tekanan sosial dan penggunaan media digital yang berlebihan. Data ini diperkuat oleh laporan dari UNICEF (2021) yang mengungkapkan bahwa lebih dari 30% remaja Indonesia mengalami gangguan mental secara berlebihan setelah menggunakan media sosial lebih dari lima jam per hari.

Pada era saat ini, ketika perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi informasi semakin pesat, melalui teknologi seperti gadget, internet dan media sosial telah memutarbalikkan gaya kehidupan manusia dan bahkan menggeser konstruksi sosial dengan mendasar dalam karakter, penghayatan, maupun pemaknaannya. Bagaimanapun juga nilai-nilai dan cara hidup dari sistem sosial manapun kini bersirkulasi sangat terbuka, saling berinteraksi, dalam proses transaksi tanpa henti, fluid, cair.

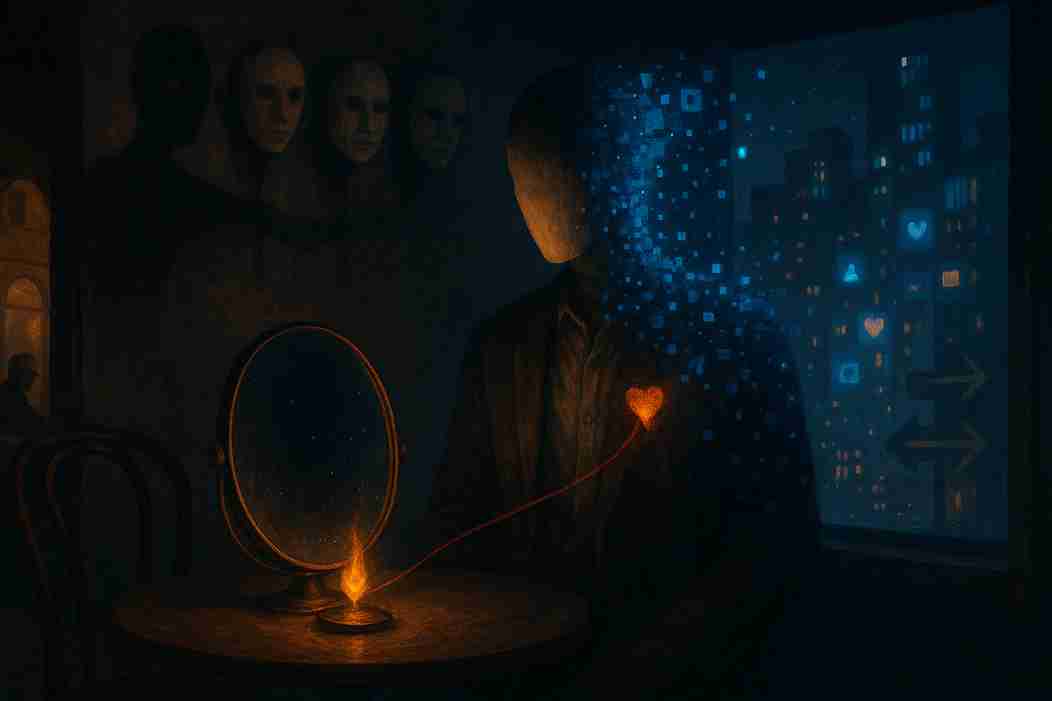

Walhasil, anak-anak muda saat ini lebih banyak terjebak di dalam dunia maya. Setiap hari mereka menghasilkan gaya hidup ideal ala influencer, tren-tren fesyen terkini, gawai-gawai terbaru, dan lain sebagainnya yang membuat mereka terdorong untuk terus berlomba menjadi yang paling trendy dan terkini. Di telinga kita tidak asing lagi dengan kata FOMO (Fear of missing out) yang sangat menjangkiti psikis anak muda, yakni perasaan-perasaan takut akan ketertinggalan terhadap tren-tren terkini.

Keadaan seperti ini berakibatkan gangguan kecemasan sosial, di mana seseorang selalu berpikiran negatif yang berlebihan terhadap diri sendiri, seperti keyakinan bahwa dirinya akan ditolak, dipermalukan, atau selalu merasa tidak cukup baik di mata orang lain. Oleh karena itu, melalui pendekatan terapi kognitif, Aaronn T. Beck berpendapat bahwa individu dengan kecemasan sosial memiliki skema kognitif yang disfungsional, yang memunculkan penilaian negatif terhadap dirinya secara otomatis dalam konteks sosial. Sedangkan secara perilaku, penderita cendrung menghindari situasi sosial atau berperilaku negatif, seperti menghindari pembicaraan dengan kelompok, menghindari kontak mata, atau bahkan menolak tugas yang melibatkan intraksi sosial di dalamnya.

Disamping itu, lingkungan keluarga dan pertemanan menjadi salah satu faktor utama yang menunjang depresi dan kesehatan mental. Sebagian dari beberapa anak muda, hidup dan dibesarkan dalam keluarga yang berang kali tidak harmonis. Sehingga, ketika dihadapkan oleh suatu permasalahan hidup, ia tidak memiliki bahu buat sandara untuk mengadu dan menceritakan segala bentuk masalah yang ia hadapi.

Dalam setiap pergaulan sehari-hari, tidak semua teman memberikan dampak positif bagi diri kita. Teman toxic misalnya, ketimbang memberikan ruang curhat untuk mengungkapkan segala keresahan, memberikan solusi atau dukungan pada setiap masalah yang sedang dihadapi seseorang, terkadag malah mempersulit keadaan dengan membanding-bandingkan dirinya, menghakimi orang lain, dan bahkan yang paling parah mereka mengolok-olok, sepertihalnya ucapan; “ah Cuma seperti itu aja dah sedih, cemen lu….”

Kenyataan ini memang terlalu berlebihan, tapi saya cukup dengan fakta tersebut bahwa di balik perkembangan teknologi ini juga terdapat persoalan-persoalan yang juga komplek. Dan dengan pedenya, saya menyatakan kalau musuh terbesar kita saat ini tak lain adalah teknologi yang mengguncangkan ketenangan dan kebahagiaan batin kita. Dengan demikian, harus bagaimana kita? Dan langkah apa yang harus kita lakukan untuk keluar dari segala arus di era saat ini?

Baiklah, saya tawarkan suatu upaya mencapai kebahagian di era saat ini ala eksistensialisme Sartre. Namun sebelum itu, mari kita berkenalan dengan ide-ide yang mendasari sartre dalam pencarian kebahagian di era yang dilanda ketidakpastian ini.

Melalui kedua bukunya yang terkenal – Being and Nothingness dan Existentialism Is a Humanism, sartre menyatakan bahwa, kebebasan bukan hanya sebagai hak, tetapi juga sebagai beban yang perlu dipikul setiap individu dalam pencarian makna hidup. Hal ini yang membentuk landasan pemahaman sartre tentang bagaimana kebahagiaan: di mana manusia dalam perihal kebebasannya, bertanggung jawab penuh guna menciptakan makna hidupnya. Menurutnya, manusia tidak mempunyai esensi bawaan atau bahkan tujuan inheren; makna hidup dapat ditemukan melalui tidakan dan pilihan setiap individu, dengan menjalani kehidupan yang melalui kesadaran akan kebebasan dan penolakan terhadap determinisme eksternal dapatlah dituju kehidupan yang autentik dan bermakna.

Saya rasa dan sejauh yang saya pahami dari pemikiran sartre, dalam konteks perkembangan teknologi yang begitu masif dan dampaknya terhadap kesehatan mental generasi muda saat ini, pemikiran sartre mengenai kebebasan, tanggung jawab, dan keautentikan hidup justru menemukan relevansinya yang sangat signifikan. Ia menegaskan bahwa menusia secara hakitanya sebagai makhluk yang bebas serta bertanggung jawab guna menciptakan makna kehidupannya sendiri.

Namun, di era digital, di mana Gen-Z terus -menerus diombang-ambingkan oleh standar kesuksesan, ekpresi sosial, dan kurasi realitas semu melalui media sosial, kebabasan ini sering terdisrorsi oleh unsur eksternal mereka. Teknologi, walaupun memudahkan untuk mendapat akses informasi dan interaksi, justru menjadi medium yang mempromosikan “mauvaise foi” atau kepercayaan buruk – saat seorang individu menyerahkan kebebasannya pada validasi eksternal seperti jumlah like, komentar, atau citra ideal yang diciptakan algoritma. Sedangkan dalam pemahaman mengenai manusia sebagai entitas yang bebas untuk menetapkan pilihan dan menentukan makna hidup yang ia jalani sendiri, kebahagian tidak terletak pada pencapaian tujuan atau kesenangan semata, tetapi terletak pada bagaimana cara individu mengambil tanggung jawab atas pilihannya.

Sartre akan melihat kondisi ini sebagai bentuk pelarian dari tanggung jawab untuk menjadi autentik. Ketika kaum muda mengukur nilai diri mereka berdasarkan algoritma atau tren viral, mereka telah menyerahkan kebebasan mereka kepada sistem eksternal. Padahal, menurut Sartre, kebahagiaan sejati justru lahir ketika seseorang berani mengambil alih kendali atas pilihannya sendiri – termasuk memilih untuk tidak tunduk pada tekanan digital.

Misalnya, memutuskan untuk tidak terobsesi pada pencitraan daring, membatasi penggunaan media sosial, atau memilih nilai-nilai yang benar-benar merefleksikan jati diri, bukan sekadar mengikuti arus. Sartre juga akan menekankan bahwa kecemasan yang dirasakan generasi muda akibat teknologi sebenarnya adalah sinyal bahwa mereka menyadari kebebasan mereka, tetapi belum sepenuhnya adanya dorongan menjalaninya.

Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan pemikiran Sartre adalah dengan kembali kepada kesadaran akan kebebasan dan tanggung jawab individu. Di tengah dunia yang semakin terdigitalisasi, generasi muda perlu didorong untuk berpikir kritis terhadap dampak teknologi, bukan sekadar menjadi konsumen pasif. Mereka harus diingatkan bahwa mereka memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana merespons teknologi, bukan dijajah olehnya.

Pendidikan literasi digital yang tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada pembangunan kesadaran eksistensial, menjadi penting. Dengan demikian, teknologi tidak lagi menjadi sumber gangguan mental, tetapi alat yang bisa digunakan secara sadar dan bebas oleh individu yang autentik—sejalan dengan keyakinan Sartre bahwa kebahagiaan adalah hasil dari keberanian untuk menjadi diri sendiri di tengah segala tekanan eksternal.

Namun, saya rasa hal ini belum secara penuh dapat mengatasi. Tetapi entah lah, adzan magrib udah berkumandang dan saya harus segera pulang, meskipun masih ada pertanyaan yang belum terjawab; ketika teknologi yang kini tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan, apakah hanya dengan sekedar seruan-seruan menyuruh untuk memegang teguh keberanian dalam menghadapi segala tekanan eksternal masih relevan? Atau bahkan di kehidupan relitas hanya dijadikan bahan candaan belaka?

Penulis: Taufik Hidayat, Mahasiswa Akidah Filsafat Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.