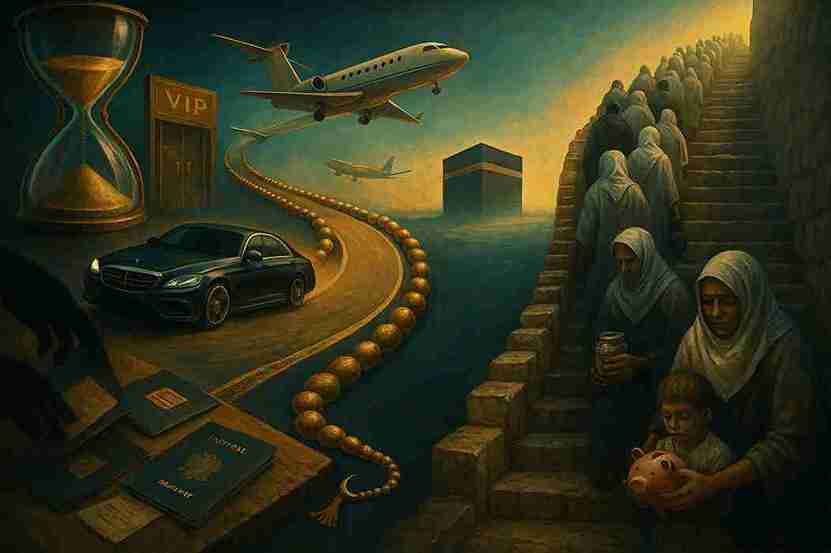

Fenomena korupsi di Indonesia telah menimbulkan berbagai ironi sosial yang menyakitkan, salah satunya adalah kenyataan bahwa para koruptor kerap kali lebih cepat menunaikan ibadah haji dibandingkan rakyat miskin yang telah menabung seumur hidup namun tetap harus menunggu puluhan tahun untuk mendapat giliran berangkat. Ungkapan “koruptor lebih cepat naik haji daripada rakyat miskin” sesungguhnya bukan sekadar sindiran sinis, melainkan cermin nyata dari betapa timpangnya distribusi kekayaan, kuasa, dan kesempatan dalam masyarakat.

Ibadah haji yang seharusnya menjadi puncak spiritualitas seorang Muslim, manifestasi dari kesalehan, kerendahan hati, dan pengorbanan, justru ternodai ketika dibiayai dari hasil perampokan uang negara. Kontras inilah yang menimbulkan dilema moral, keagamaan, dan sosial yang kompleks: bagaimana mungkin seseorang yang menzalimi jutaan rakyat melalui korupsi dapat dengan mudah menunaikan rukun Islam kelima, sementara rakyat kecil yang taat beribadah harus menunggu, berjuang, dan sering kali meninggal sebelum sempat menginjakkan kaki di tanah suci?

Realitas ini bisa dijelaskan dengan melihat struktur sosial-ekonomi yang timpang akibat korupsi. Koruptor, dengan akses pada sumber daya negara, mampu mengakumulasi kekayaan secara instan dan ilegal. Uang hasil korupsi memungkinkan mereka membeli kuota haji plus yang biayanya berkali-kali lipat lebih mahal dari haji reguler, namun menjamin keberangkatan lebih cepat tanpa harus terjebak antrean panjang.

Sementara itu, rakyat miskin yang hanya mampu mendaftar haji reguler harus rela menunggu 20 hingga 30 tahun, tergantung pada provinsi atau kabupaten tempat mereka mendaftar. Dalam banyak kasus, mereka sudah lanjut usia ketika giliran itu tiba, sehingga tak jarang ada yang meninggal sebelum keberangkatan. Kontras ini semakin mempertegas jurang ketidakadilan: hasil jerih payah rakyat yang dikorupsi justru digunakan untuk membiayai perjalanan spiritual yang seharusnya mengedepankan keikhlasan dan kesucian hati.

Secara moral, fenomena ini menimbulkan paradoks yang sangat sensitif. Haji, dalam ajaran Islam, adalah ibadah yang menuntut kesucian niat, kehalalan harta, dan kerendahan hati di hadapan Allah. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa Allah hanya menerima amal dari harta yang halal. Namun, para koruptor dengan tanpa rasa bersalah menggunakan uang haram untuk membiayai perjalanannya ke tanah suci.

Mereka bahkan seringkali memamerkan status sosial baru sebagai “haji” dengan gelar kebanggaan di depan nama, seakan-akan ibadah tersebut mampu menghapus dosa besar korupsi yang telah merugikan bangsa. Inilah bentuk hipokrisi religius yang sangat berbahaya: ibadah dipakai sebagai legitimasi sosial untuk menutupi kejahatan, bukan sebagai jalan pertobatan sejati. Dalam konteks ini, ibadah haji yang dilakukan koruptor kehilangan makna substansialnya, karena lebih berfungsi sebagai simbol status ketimbang manifestasi spiritualitas.

Kenyataan bahwa rakyat miskin harus menunggu puluhan tahun untuk berhaji menambah dimensi penderitaan yang ironis. Mereka yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani, pedagang kecil, atau nelayan, menabung sedikit demi sedikit untuk mendaftar haji. Bagi mereka, daftar tunggu yang panjang adalah ujian kesabaran sekaligus bukti kesungguhan niat. Namun, setiap kali berita tentang koruptor yang dengan mudah berangkat haji muncul di media, luka sosial itu semakin menganga.

Seakan-akan pesan yang sampai kepada masyarakat adalah bahwa jalan menuju rumah Allah lebih terbuka bagi mereka yang menumpuk kekayaan secara haram dibandingkan bagi mereka yang tulus berusaha dengan cara halal. Hal ini dapat menimbulkan krisis keimanan dan rasa frustrasi, bahkan memunculkan pertanyaan-pertanyaan eksistensial: apakah keadilan Tuhan masih dapat dirasakan di dunia, ataukah hanya akan benar-benar ditegakkan di akhirat?

Fenomena koruptor berhaji lebih cepat daripada rakyat miskin juga memperlihatkan bagaimana agama bisa tereduksi menjadi ritual formal tanpa substansi moral. Dalam masyarakat yang masih sangat religius, gelar “haji” membawa prestise sosial yang tinggi. Ia seringkali dianggap sebagai simbol kesalehan, kehormatan, dan keberhasilan.

Para koruptor memanfaatkan hal ini untuk mengembalikan citra diri di mata publik. Dengan berhaji, mereka berupaya menutupi dosa korupsi di balik jubah kesalehan. Lebih jauh lagi, ibadah ini seringkali dipakai sebagai alat politik untuk menguatkan legitimasi kekuasaan. Padahal, dalam hakikatnya, haji seharusnya menanggalkan segala atribut duniawi dan menempatkan manusia setara di hadapan Tuhan. Ketika haji dijadikan panggung hipokrisi, maka agama kehilangan kekuatan moralnya sebagai pengontrol perilaku, berubah menjadi sekadar ornamen status.

Di balik fenomena ini juga terdapat masalah struktural dalam pengelolaan haji di Indonesia. Kuota terbatas dan daftar tunggu panjang menimbulkan situasi di mana akses lebih cepat hanya dimungkinkan melalui jalur haji plus yang biayanya sangat mahal. Hal ini secara tidak langsung menciptakan “komodifikasi ibadah,” di mana ibadah haji diperlakukan sebagai produk eksklusif yang bisa dibeli oleh mereka yang kaya, sementara rakyat miskin harus menunggu dengan penuh penderitaan.

Koruptor, dengan harta haramnya, memanfaatkan celah ini untuk mendapatkan akses istimewa. Maka, ketidakadilan yang lahir bukan hanya karena praktik korupsi itu sendiri, tetapi juga karena sistem yang memberi ruang bagi uang untuk membeli jalan pintas menuju rumah Allah. Inilah bentuk ketidakadilan ganda yang dialami rakyat miskin: pertama, mereka dirugikan oleh korupsi yang merampas hak mereka; kedua, mereka tersisih dalam akses ke ibadah karena tak mampu membeli jalur cepat.

Ironi ini semakin sensitif ketika ditinjau dari perspektif spiritualitas Islam yang menekankan kesucian harta. Dalam berbagai literatur fikih, ulama menegaskan bahwa ibadah haji yang dibiayai dari harta haram tidak akan diterima. Bahkan, sebagian ulama menyebutnya hanya menghasilkan “haji mabrur palsu” yang tak lebih dari perjalanan wisata ke tanah suci. Namun, dalam realitas sosial, masyarakat seringkali tetap memberikan penghormatan kepada “haji koruptor” seakan-akan gelar tersebut otomatis membersihkan aib.

Di sinilah letak persoalan serius: ketika masyarakat sendiri terjebak dalam simbolisme, mereka gagal mengkritisi paradoks moral yang sedang berlangsung. Akibatnya, koruptor mendapatkan legitimasi sosial melalui agama, sementara substansi ajaran agama yang menekankan keadilan dan kejujuran justru diabaikan.

Dampak lebih jauh dari fenomena ini adalah rusaknya kepercayaan publik terhadap institusi keagamaan. Ketika tokoh agama tidak bersuara keras terhadap koruptor yang berhaji dengan uang haram, muncul kesan bahwa agama bisa dinegosiasikan. Padahal, seharusnya lembaga keagamaan menjadi garda terdepan dalam menegakkan moralitas publik.

Ketidakberanian untuk mengkritik koruptor berhaji bisa ditafsirkan sebagai kompromi dengan kekuasaan atau bahkan keterlibatan dalam sistem yang korup. Rakyat miskin, yang berharap agama menjadi pelindung terakhir mereka, justru semakin merasa terpinggirkan. Kekecewaan ini dapat bertransformasi menjadi sinisme terhadap institusi agama, yang pada akhirnya melemahkan ikatan sosial dan moral bangsa.

Kontras antara koruptor dan rakyat miskin dalam konteks ibadah haji menunjukkan bagaimana ketidakadilan struktural telah mengakar dalam sistem sosial kita. Rakyat miskin bukan hanya kehilangan akses ekonomi, tetapi juga akses spiritual. Mereka bukan hanya miskin secara material, tetapi juga terhalang untuk mewujudkan puncak ibadah mereka. Ini adalah bentuk “kemiskinan ganda” yang diciptakan oleh sistem yang timpang.

Sebaliknya, koruptor bukan hanya kaya secara material, tetapi juga menggunakan kekayaannya untuk membeli simbol kesalehan. Dengan demikian, terjadi apa yang disebut “kemewahan ganda”: kaya secara duniawi sekaligus berusaha tampak saleh secara simbolis. Ketimpangan ini memperlihatkan bagaimana korupsi tidak hanya merusak aspek ekonomi dan politik, tetapi juga aspek spiritual masyarakat.

Fenomena ini sesungguhnya dapat dilihat sebagai bentuk “profanisasi” ibadah. Haji yang seharusnya sakral, penuh dengan makna transendental, berubah menjadi alat untuk melanggengkan status sosial dan legitimasi politik. Uang haram yang digunakan untuk berhaji tidak hanya merusak makna ibadah itu sendiri, tetapi juga merusak nilai-nilai sosial yang terkait dengannya.

Ketika masyarakat masih memberikan penghormatan pada “haji koruptor,” maka mereka ikut terjebak dalam lingkaran kemunafikan. Inilah mengapa kritik terhadap fenomena ini harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya pada individu koruptor, tetapi juga pada sistem sosial, politik, dan keagamaan yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Namun, meski gelap, selalu ada ruang untuk membalik keadaan.

Perlawanan terhadap korupsi harus dipandang tidak hanya sebagai upaya menegakkan hukum, tetapi juga sebagai jihad moral untuk mengembalikan kesucian agama dan ibadah. Pendidikan keagamaan harus menekankan pentingnya kehalalan harta dalam ibadah, sehingga generasi muda memahami bahwa ibadah tanpa integritas adalah kehampaan.

Lembaga agama harus berani bersuara lantang, menolak kompromi dengan kekuasaan, dan menegaskan bahwa haji dengan uang korupsi adalah penghinaan terhadap ajaran Islam. Media harus terus mengungkap ironi ini agar publik tidak terjebak dalam normalisasi hipokrisi. Dan yang paling penting, masyarakat harus berani menolak memberikan legitimasi sosial kepada para koruptor, meski mereka bergelar haji.

Selama korupsi masih merajalela, selama sistem haji masih membuka jalan pintas bagi mereka yang kaya, selama masyarakat masih memuja simbol tanpa substansi, maka ironi ini akan terus berlangsung. Jalan keluar hanya bisa ditemukan dengan menegakkan keadilan secara menyeluruh: keadilan ekonomi, keadilan hukum, dan keadilan spiritual.

Hanya dengan demikian, ibadah haji akan kembali pada makna sejatinya: perjalanan suci menuju Allah, bukan perjalanan hipokrit menuju legitimasi sosial. Dan hanya dengan demikian pula, rakyat miskin akan benar-benar merasakan bahwa jalan menuju rumah Allah tidak lagi dimonopoli oleh para perampok uang negara, melainkan terbuka bagi semua umat yang tulus beriman.