Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif yang memikul mandat konstitusional untuk mewakili rakyat, dalam praktiknya sering kali menjadi sorotan utama dalam perdebatan mengenai kualitas demokrasi Indonesia. Lembaga ini bukan hanya sekadar bagian dari arsitektur ketatanegaraan, melainkan juga simbol dari sejauh mana demokrasi substantif dapat diwujudkan dalam praktik. Namun ironinya, DPR justru kerap tampil sebagai wajah paradoks demokrasi di Indonesia sebab hadir secara formal sebagai perwakilan rakyat, tetapi sering absen dalam memenuhi esensi representasi itu sendiri.

Dari sisi representasi, DPR menghadapi persoalan mendasar terkait legitimasi. Sistem politik Indonesia yang didominasi partai membuat anggota DPR lebih terikat pada kepentingan partai dan elit dibandingkan pada aspirasi rakyat. Representasi politik yang seharusnya menyalurkan suara konstituen justru terdistorsi oleh kepentingan oligarkis yang mengendalikan struktur partai.

Mekanisme kandidasi yang berbasis patronase politik, biaya politik yang tinggi, dan minimnya ruang bagi kaderisasi berbasis meritokrasi melahirkan wakil rakyat yang lebih loyal kepada pemodal politik daripada kepada rakyat. Dalam perspektif teoretis, hal ini memperlihatkan keterputusan antara representasi formal (being elected) dengan representasi substantif (acting for the people). DPR sering kali lebih merepresentasikan oligarki politik ketimbang kedaulatan rakyat. Akibatnya, jarak politik antara rakyat dengan wakilnya semakin melebar, mengikis legitimasi demokrasi, dan mendorong lahirnya sikap apatis maupun sinis terhadap institusi politik.

Fakta bahwa DPR termasuk lembaga dengan tingkat kasus korupsi tertinggi di Indonesia memperlihatkan rapuhnya komitmen etik yang semestinya melekat pada jabatan publik. Kasus suap dalam pembahasan undang-undang, gratifikasi terkait anggaran, hingga praktik transaksional dalam fungsi pengawasan memperkuat persepsi bahwa DPR adalah lembaga yang lebih mementingkan keuntungan pribadi atau kelompok daripada kepentingan bangsa.

Fenomena ini mencerminkan dominasi logika rent-seeking dalam lembaga legislatif. Fungsi DPR yang seharusnya menjalankan kontrol terhadap eksekutif justru berbalik menjadi arena tawar-menawar dan transaksi kepentingan. Hal ini menimbulkan dilema demokrasi, sebab bagaimana rakyat dapat menaruh kepercayaan pada lembaga yang seharusnya mengawasi kekuasaan, sementara lembaga itu sendiri kerap terjebak dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Banyak produk hukum yang disahkan oleh DPR justru menimbulkan kontroversi karena dinilai lebih menguntungkan elit ekonomi-politik dibandingkan melindungi kepentingan rakyat. Proses legislasi yang sering tertutup, minim partisipasi publik, dan sarat percepatan yang mengabaikan deliberasi substantif menunjukkan lemahnya komitmen DPR terhadap prinsip demokrasi deliberatif. Padahal, dalam teori demokrasi, proses pengambilan keputusan yang partisipatif dan inklusif merupakan syarat mutlak untuk menjamin legitimasi hukum.

Fungsi pengawasan DPR terhadap eksekutif juga sering kali hanya bersifat seremonial. Alih-alih menjalankan checks and balances, DPR justru kerap kompromistis, terutama bila terdapat kesamaan kepentingan politik dengan pemerintah. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya institutional independence DPR, sebab peran pengawasan yang mestinya menjadi instrumen untuk melindungi rakyat tereduksi menjadi formalitas politik yang dangkal.

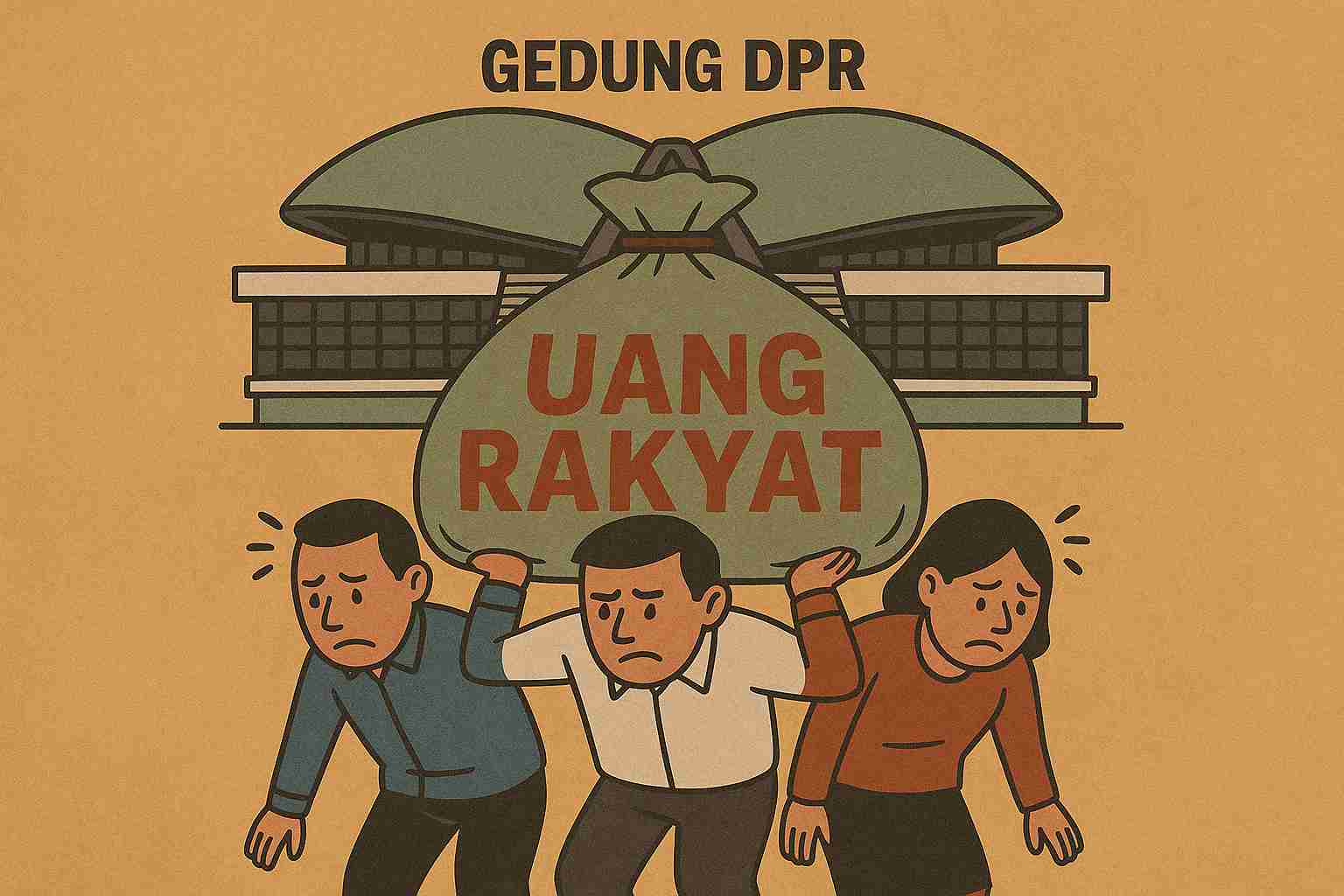

Besarnya biaya untuk membiayai gaji, tunjangan, perjalanan dinas, serta fasilitas anggota dewan kerap juga dipandang tidak sebanding dengan kinerja dan kontribusi nyata terhadap kualitas demokrasi. Fenomena ini menunjukkan betapa DPR masih terjebak dalam logika privilese elit politik, bukan dalam ethos kesederhanaan yang seharusnya melekat pada wakil rakyat.

Ketika DPR menuntut rakyat untuk berhemat melalui pengurangan subsidi atau pengetatan anggaran sosial, sementara dirinya terus menikmati alokasi dana yang besar, maka terjadi ketimpangan moral yang mencederai prinsip keadilan. Dalam perspektif teoritis, hal ini menggambarkan adanya moral hazard dalam lembaga legislatif. Hal ini menuntut adanya restrukturisasi anggaran DPR yang lebih berorientasi pada efisiensi, transparansi, dan kepentingan substantif demokrasi. Penghematan anggaran DPR bukan semata persoalan teknis fiskal, tetapi juga simbol moral bagi kualitas demokrasi itu sendiri.

Demokrasi elektoral memang menghasilkan wakil rakyat secara formal, tetapi mekanisme substantif yang seharusnya menjamin akuntabilitas, integritas, dan efektivitas representasi belum terwujud. DPR sebagai produk dari sistem kepartaian yang oligarkis, biaya politik yang mahal, dan budaya patronase sulit diharapkan menjadi lembaga yang independen, kredibel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Demokrasi yang sehat membutuhkan lembaga legislatif yang tidak hanya hadir sebagai ornamen konstitusi, tetapi juga berfungsi nyata sebagai pelindung rakyat, pengawas eksekutif, dan perumus kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan umum. Untuk itu, DPR harus membangun kembali legitimasi publiknya dengan menegakkan integritas, meningkatkan kualitas legislasi, memperkuat fungsi pengawasan, serta melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Tanpa reformasi mendalam, DPR hanya akan terus menjadi simbol paradoks demokrasi yang mengatasnamakan rakyat, tetapi bekerja demi kepentingan sempit. Dengan cara ini, DPR tidak lagi dilihat sebagai beban demokrasi, melainkan sebagai pilar yang benar-benar menegakkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Penulis: Suud Sarim Karimullah